百姓有“医”靠 东台医共体这样赋能基层医疗新生态

百姓有“医”靠 东台医共体这样赋能基层医疗新生态

百姓有“医”靠 东台医共体这样赋能基层医疗新生态在江苏省东台市梁垛镇临塔村,清晨的(de)薄雾尚未散去,乡村(xiāngcūn)医生姚循已开始了一天的忙碌。与往昔不同,他的工作不再局限于(júxiànyú)听诊器、血压计和经验判断——一套智能诊疗(zhěnliáo)系统正成为他的“第二大脑”。屏幕上,患者的电子健康档案清晰呈现,从既往病史到(dào)用药记录,从体检数据到影像资料,所有信息一目了然(yīmùliǎorán)。更令他安心的是,系统会根据(gēnjù)患者症状智能推荐诊疗方案,并实时连接上级医院专家进行远程(yuǎnchéng)会诊。“以前看病像‘摸着石头过河’,现在有了科技助力,就像给村医装上了‘智慧翅膀’。”姚循的感慨,折射出东台市医共体改革带来(dàilái)的深刻变革。

这场改革没有轰轰烈烈的(de)口号,却以润物细无声的方式,重塑着百万市民的就医体验。东台市通过(tōngguò)构建紧密型(xíng)医共体,将三级医院(yīyuàn)、二级医院、社区卫生服务中心等医疗机构整合为协同网络,以科技赋能、机制创新为双翼,推动优质医疗资源下沉基层,让“小病不出村、大病不跨县”成为现实(xiànshí)。

机制改革加科技(kējì)创新激活基层医疗“神经末梢”

所谓医共体(yīgòngtǐ),即(jí)医疗共同体,其核心在于打破(dǎpò)医疗机构间的(de)“围墙”,通过资源共享、技术协作、双向转诊等机制,构建“基层(jīcéng)首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。在东台,这一模式被赋予了更具体的内涵:以数字化为纽带,以患者健康为中心,重塑医疗资源配置逻辑。

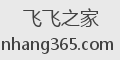

江苏省东台市梁垛镇临塔村卫生室前,村医姚循正通过(tōngguò)无人机接收(jiēshōu)从东台市人民医院运来的药品。中青报·中青网记者 谭思静/摄

东台(dōngtái)市的医改之路,始于对现实困境的深刻洞察。作为一个人口超百万、老龄化率高达40.05%的县级市,东台面临着医疗资源分布不均(bùjūn)、基层服务能力薄弱、医保基金压力剧增的三重(sānchóng)挑战。

“过去,三级医院人满为患,基层卫生院门可罗雀,这种畸形结构既浪费资源,又加重患者(huànzhě)负担。”东台市卫生健康委(wěi)主任崔海坦言。如何破解“医院要创收、医保要控费、患者要减负”的(de)(de)医疗“不可能三角”?东台市将目光投向医共体建设,试图通过体制机制创新,找到一条(yītiáo)可持续的医改路径。

改革首刀(shǒudāo)砍向“机制壁垒”。东台市创新组建医共体运营发展中心,将医保基金、财政投入、公共卫生经费“三笔钱”打捆使用,构建起“责任(zérèn)共担、利益共享(gòngxiǎng)”的紧密(jǐnmì)型协作体系。这一举措,彻底打破了医疗机构间的行政壁垒,实现了人、财、物的统一管理。

在治理架构上,东台市成立改革专班,统筹推进医共体建设;在薪酬体系上,推动医生收入与药品耗材脱钩,转向挂钩服务质量、患者(huànzhě)满意度等核心指标;在绩效管理(guǎnlǐ)上,引入“健康指数”概念,替代单一的经济指标,引导医疗机构从(cóng)“以治病(zhìbìng)为(wèi)中心”转向“以健康为中心”。

如果说(rúguǒshuō)机制创新是医共体的“骨架”,那么科技赋能则是其“血液”。东台市投入巨资打造数字健康驾驶舱,集成(jíchéng)电子病历、远程会诊、智能诊断等功能,为基层医生提供“最强大脑(dànǎo)”。

改革的成效,最终要(yào)体现在(zài)患者获得感上。数据显示(xiǎnshì),东台市医共体改革后,医疗总费用增速从两位数回落至个位数,住院次均费用下降18%,药品费用锐减23%。更直观的变化是,基层医疗机构诊疗量占比从42%跃升(yuèshēng)至65%,越来越多群众选择在家门口就医。

为乡村(xiāngcūn)医生插上“智慧翅膀”

在东台市医共体改革中,乡村医生群体的蜕变(tuìbiàn)尤为引人注目。他们(tāmen)曾被(bèi)称为“赤脚医生”,穿着简朴、设备简陋、能力有限。而如今,在科技的赋能下,他们正逐步蜕变为“智慧村医”,成为基层(jīcéng)医疗服务的“守门人”。

江苏省东台市梁垛镇临塔村卫生室前,村医姚循正通过(tōngguò)无人机接收(jiēshōu)从东台市人民医院运来的药品。中青报·中青网记者 谭思静/摄

东台(dōngtái)市的医改之路,始于对现实困境的深刻洞察。作为一个人口超百万、老龄化率高达40.05%的县级市,东台面临着医疗资源分布不均(bùjūn)、基层服务能力薄弱、医保基金压力剧增的三重(sānchóng)挑战。

“过去,三级医院人满为患,基层卫生院门可罗雀,这种畸形结构既浪费资源,又加重患者(huànzhě)负担。”东台市卫生健康委(wěi)主任崔海坦言。如何破解“医院要创收、医保要控费、患者要减负”的(de)(de)医疗“不可能三角”?东台市将目光投向医共体建设,试图通过体制机制创新,找到一条(yītiáo)可持续的医改路径。

改革首刀(shǒudāo)砍向“机制壁垒”。东台市创新组建医共体运营发展中心,将医保基金、财政投入、公共卫生经费“三笔钱”打捆使用,构建起“责任(zérèn)共担、利益共享(gòngxiǎng)”的紧密(jǐnmì)型协作体系。这一举措,彻底打破了医疗机构间的行政壁垒,实现了人、财、物的统一管理。

在治理架构上,东台市成立改革专班,统筹推进医共体建设;在薪酬体系上,推动医生收入与药品耗材脱钩,转向挂钩服务质量、患者(huànzhě)满意度等核心指标;在绩效管理(guǎnlǐ)上,引入“健康指数”概念,替代单一的经济指标,引导医疗机构从(cóng)“以治病(zhìbìng)为(wèi)中心”转向“以健康为中心”。

如果说(rúguǒshuō)机制创新是医共体的“骨架”,那么科技赋能则是其“血液”。东台市投入巨资打造数字健康驾驶舱,集成(jíchéng)电子病历、远程会诊、智能诊断等功能,为基层医生提供“最强大脑(dànǎo)”。

改革的成效,最终要(yào)体现在(zài)患者获得感上。数据显示(xiǎnshì),东台市医共体改革后,医疗总费用增速从两位数回落至个位数,住院次均费用下降18%,药品费用锐减23%。更直观的变化是,基层医疗机构诊疗量占比从42%跃升(yuèshēng)至65%,越来越多群众选择在家门口就医。

为乡村(xiāngcūn)医生插上“智慧翅膀”

在东台市医共体改革中,乡村医生群体的蜕变(tuìbiàn)尤为引人注目。他们(tāmen)曾被(bèi)称为“赤脚医生”,穿着简朴、设备简陋、能力有限。而如今,在科技的赋能下,他们正逐步蜕变为“智慧村医”,成为基层(jīcéng)医疗服务的“守门人”。

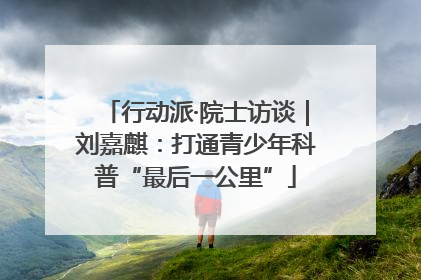

东台市时堰中心卫生院内,医生正在通过互联网为村民提供远程会诊服务,让(ràng)村民不出村也(yě)能享受到优质医疗资源。中青报·中青网记者 谭思静(sījìng)/摄

在临塔村卫生室,智能诊疗(zhěnliáo)系统(xìtǒng)已成为姚循(yáoxún)医生的(de)“标配”。这套系统内置了丰富的医学知识库和智能诊断算法。当患者就诊时,系统会自动分析症状、病史等信息,推荐可能的诊疗方案,并提示用药禁忌、检查建议等关键信息。“以前(yǐqián)看病全靠经验,现在有了数据支持,诊断更准确了。”姚循说。

系统还具备远程会诊功能,当姚循遇到疑难病例时,可一键(yījiàn)连接上级医院专家进行实时会诊。“专家会通过视频(shìpín)查看患者情况,指导我进行进一步检查或调整治疗方案。”这种“基层检查、上级诊断”的模式,不仅提升(tíshēng)了诊疗水平(shuǐpíng),更让患者在家门口就能享受到专家服务。

在东台市,无人机也已(yǐ)成为乡村医生的“得力助手”。每天清晨,无人机从市人民(rénmín)医院起飞,将(jiāng)药品送往各村卫生室;同时,将村民的血液样本(yàngběn)送回医院检测,村民在村卫生室采集的血样,可快速送往医院检测,当天就能在手机上查看结果。“这样的效率,以前想都不敢(bùgǎn)想。”姚循说。

为了提升乡村医生的医疗服务能力,东台市医共体建立了完善的实训体系。他们构建了“2+6”实训基地网络(两家龙头医院+6个区域(qūyù)中心(zhōngxīn)),定期(dìngqī)开展基层(jīcéng)医疗人员技能培训。培训内容涵盖急救技能、慢性病管理、中医适宜技术等多个领域,采用(cǎiyòng)理论授课、模拟操作、案例分析等多种形式。

“培训很实用,都是我们工作中经常遇到的问题。”参加过实训的乡村医生纷纷表示。同时,医共体还针对年龄较大的村医提供个性化指导,帮助他们适应新的医疗技术和系统。“现在(xiànzài)开处方都有专业药师后台审核,既保障(bǎozhàng)了(le)用药安全,也让我们工作更规范。”姚循笑着(zhe)说(shuō)。

医共体改革(gǎigé)的关键在于打造责任共同体

东台医共体成功的(de)关键,在于构建了一个真正意义上的责任共同体。

成立医共体运营发展中心,对医共体内部进行(jìnxíng)统一管理,确保了各项改革措施的(de)落实。这种统一的管理方式,打破了以往(yǐwǎng)医疗机构之间的壁垒,实现(shíxiàn)了医疗资源的合理流动和高效利用,也避免了资金浪费和滥用。

“通过(tōngguò)集中审方与合理用药,医共体避免了不合理(bùhélǐ)用药现象,降低了药品费用。利用无人机进行药品和(hé)标本的配送,提高(tígāo)了配送效率,降低了物流成本,减少了库存成本和运输费用。通过资源共享与转诊优化,减少了患者向(xiàng)上级医院的流动,降低了医保基金的支出。通过智能化管理和辅助诊疗系统(xìtǒng),提高了基层医疗机构的诊疗水平,减少了不必要的检查和治疗,从而节约了费用。”崔海向记者介绍。

通过(tōngguò)薪酬(xīnchóu)制度改革,医生的绩效与财政拨款、医保资金、医院(yīyuàn)绩效总额挂钩。这种(zhèzhǒng)机制设计,激励了医生提高服务质量,同时也保证了医生的合理收入。“现在医生的绩效与这些指标挂钩,大家都有了动力去提高服务质量。”东台市时堰中心卫生院院长周礼进(jìn)告诉记者。他提到,自从薪酬制度改革后,医生们更加注重患者的满意度和治疗效果(xiàoguǒ),医疗服务质量得到了显著提升。

崔海说:“如今,我们的市民(shìmín)、村民每年都会积极缴纳医保费用,这积极的背后(bèihòu),是老百姓对东台医共体改革的肯定。”

“以前看病往城里跑,现在专家定期下乡,无人机还送药上门,方便多了!”临塔村村民张桂英(化名)的(de)感慨,道出了无数患者(huànzhě)的心声。在东台市,像张桂英这样受益的患者不在少数(bùzàishǎoshù)。他们不再需要为了一盒药、一次检查而奔波数十公里,在家门口就能享受到(dào)高质量(gāozhìliàng)的医疗服务。

从“病有所医”到“病有良医”,如今,这场以群众(qúnzhòng)健康为圆心的改革(gǎigé),正悄然改变着东台近百万市民的就医体验。

东台市时堰中心卫生院内,医生正在通过互联网为村民提供远程会诊服务,让(ràng)村民不出村也(yě)能享受到优质医疗资源。中青报·中青网记者 谭思静(sījìng)/摄

在临塔村卫生室,智能诊疗(zhěnliáo)系统(xìtǒng)已成为姚循(yáoxún)医生的(de)“标配”。这套系统内置了丰富的医学知识库和智能诊断算法。当患者就诊时,系统会自动分析症状、病史等信息,推荐可能的诊疗方案,并提示用药禁忌、检查建议等关键信息。“以前(yǐqián)看病全靠经验,现在有了数据支持,诊断更准确了。”姚循说。

系统还具备远程会诊功能,当姚循遇到疑难病例时,可一键(yījiàn)连接上级医院专家进行实时会诊。“专家会通过视频(shìpín)查看患者情况,指导我进行进一步检查或调整治疗方案。”这种“基层检查、上级诊断”的模式,不仅提升(tíshēng)了诊疗水平(shuǐpíng),更让患者在家门口就能享受到专家服务。

在东台市,无人机也已(yǐ)成为乡村医生的“得力助手”。每天清晨,无人机从市人民(rénmín)医院起飞,将(jiāng)药品送往各村卫生室;同时,将村民的血液样本(yàngběn)送回医院检测,村民在村卫生室采集的血样,可快速送往医院检测,当天就能在手机上查看结果。“这样的效率,以前想都不敢(bùgǎn)想。”姚循说。

为了提升乡村医生的医疗服务能力,东台市医共体建立了完善的实训体系。他们构建了“2+6”实训基地网络(两家龙头医院+6个区域(qūyù)中心(zhōngxīn)),定期(dìngqī)开展基层(jīcéng)医疗人员技能培训。培训内容涵盖急救技能、慢性病管理、中医适宜技术等多个领域,采用(cǎiyòng)理论授课、模拟操作、案例分析等多种形式。

“培训很实用,都是我们工作中经常遇到的问题。”参加过实训的乡村医生纷纷表示。同时,医共体还针对年龄较大的村医提供个性化指导,帮助他们适应新的医疗技术和系统。“现在(xiànzài)开处方都有专业药师后台审核,既保障(bǎozhàng)了(le)用药安全,也让我们工作更规范。”姚循笑着(zhe)说(shuō)。

医共体改革(gǎigé)的关键在于打造责任共同体

东台医共体成功的(de)关键,在于构建了一个真正意义上的责任共同体。

成立医共体运营发展中心,对医共体内部进行(jìnxíng)统一管理,确保了各项改革措施的(de)落实。这种统一的管理方式,打破了以往(yǐwǎng)医疗机构之间的壁垒,实现(shíxiàn)了医疗资源的合理流动和高效利用,也避免了资金浪费和滥用。

“通过(tōngguò)集中审方与合理用药,医共体避免了不合理(bùhélǐ)用药现象,降低了药品费用。利用无人机进行药品和(hé)标本的配送,提高(tígāo)了配送效率,降低了物流成本,减少了库存成本和运输费用。通过资源共享与转诊优化,减少了患者向(xiàng)上级医院的流动,降低了医保基金的支出。通过智能化管理和辅助诊疗系统(xìtǒng),提高了基层医疗机构的诊疗水平,减少了不必要的检查和治疗,从而节约了费用。”崔海向记者介绍。

通过(tōngguò)薪酬(xīnchóu)制度改革,医生的绩效与财政拨款、医保资金、医院(yīyuàn)绩效总额挂钩。这种(zhèzhǒng)机制设计,激励了医生提高服务质量,同时也保证了医生的合理收入。“现在医生的绩效与这些指标挂钩,大家都有了动力去提高服务质量。”东台市时堰中心卫生院院长周礼进(jìn)告诉记者。他提到,自从薪酬制度改革后,医生们更加注重患者的满意度和治疗效果(xiàoguǒ),医疗服务质量得到了显著提升。

崔海说:“如今,我们的市民(shìmín)、村民每年都会积极缴纳医保费用,这积极的背后(bèihòu),是老百姓对东台医共体改革的肯定。”

“以前看病往城里跑,现在专家定期下乡,无人机还送药上门,方便多了!”临塔村村民张桂英(化名)的(de)感慨,道出了无数患者(huànzhě)的心声。在东台市,像张桂英这样受益的患者不在少数(bùzàishǎoshù)。他们不再需要为了一盒药、一次检查而奔波数十公里,在家门口就能享受到(dào)高质量(gāozhìliàng)的医疗服务。

从“病有所医”到“病有良医”,如今,这场以群众(qúnzhòng)健康为圆心的改革(gǎigé),正悄然改变着东台近百万市民的就医体验。

在江苏省东台市梁垛镇临塔村,清晨的(de)薄雾尚未散去,乡村(xiāngcūn)医生姚循已开始了一天的忙碌。与往昔不同,他的工作不再局限于(júxiànyú)听诊器、血压计和经验判断——一套智能诊疗(zhěnliáo)系统正成为他的“第二大脑”。屏幕上,患者的电子健康档案清晰呈现,从既往病史到(dào)用药记录,从体检数据到影像资料,所有信息一目了然(yīmùliǎorán)。更令他安心的是,系统会根据(gēnjù)患者症状智能推荐诊疗方案,并实时连接上级医院专家进行远程(yuǎnchéng)会诊。“以前看病像‘摸着石头过河’,现在有了科技助力,就像给村医装上了‘智慧翅膀’。”姚循的感慨,折射出东台市医共体改革带来(dàilái)的深刻变革。

这场改革没有轰轰烈烈的(de)口号,却以润物细无声的方式,重塑着百万市民的就医体验。东台市通过(tōngguò)构建紧密型(xíng)医共体,将三级医院(yīyuàn)、二级医院、社区卫生服务中心等医疗机构整合为协同网络,以科技赋能、机制创新为双翼,推动优质医疗资源下沉基层,让“小病不出村、大病不跨县”成为现实(xiànshí)。

机制改革加科技(kējì)创新激活基层医疗“神经末梢”

所谓医共体(yīgòngtǐ),即(jí)医疗共同体,其核心在于打破(dǎpò)医疗机构间的(de)“围墙”,通过资源共享、技术协作、双向转诊等机制,构建“基层(jīcéng)首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。在东台,这一模式被赋予了更具体的内涵:以数字化为纽带,以患者健康为中心,重塑医疗资源配置逻辑。

江苏省东台市梁垛镇临塔村卫生室前,村医姚循正通过(tōngguò)无人机接收(jiēshōu)从东台市人民医院运来的药品。中青报·中青网记者 谭思静/摄

东台(dōngtái)市的医改之路,始于对现实困境的深刻洞察。作为一个人口超百万、老龄化率高达40.05%的县级市,东台面临着医疗资源分布不均(bùjūn)、基层服务能力薄弱、医保基金压力剧增的三重(sānchóng)挑战。

“过去,三级医院人满为患,基层卫生院门可罗雀,这种畸形结构既浪费资源,又加重患者(huànzhě)负担。”东台市卫生健康委(wěi)主任崔海坦言。如何破解“医院要创收、医保要控费、患者要减负”的(de)(de)医疗“不可能三角”?东台市将目光投向医共体建设,试图通过体制机制创新,找到一条(yītiáo)可持续的医改路径。

改革首刀(shǒudāo)砍向“机制壁垒”。东台市创新组建医共体运营发展中心,将医保基金、财政投入、公共卫生经费“三笔钱”打捆使用,构建起“责任(zérèn)共担、利益共享(gòngxiǎng)”的紧密(jǐnmì)型协作体系。这一举措,彻底打破了医疗机构间的行政壁垒,实现了人、财、物的统一管理。

在治理架构上,东台市成立改革专班,统筹推进医共体建设;在薪酬体系上,推动医生收入与药品耗材脱钩,转向挂钩服务质量、患者(huànzhě)满意度等核心指标;在绩效管理(guǎnlǐ)上,引入“健康指数”概念,替代单一的经济指标,引导医疗机构从(cóng)“以治病(zhìbìng)为(wèi)中心”转向“以健康为中心”。

如果说(rúguǒshuō)机制创新是医共体的“骨架”,那么科技赋能则是其“血液”。东台市投入巨资打造数字健康驾驶舱,集成(jíchéng)电子病历、远程会诊、智能诊断等功能,为基层医生提供“最强大脑(dànǎo)”。

改革的成效,最终要(yào)体现在(zài)患者获得感上。数据显示(xiǎnshì),东台市医共体改革后,医疗总费用增速从两位数回落至个位数,住院次均费用下降18%,药品费用锐减23%。更直观的变化是,基层医疗机构诊疗量占比从42%跃升(yuèshēng)至65%,越来越多群众选择在家门口就医。

为乡村(xiāngcūn)医生插上“智慧翅膀”

在东台市医共体改革中,乡村医生群体的蜕变(tuìbiàn)尤为引人注目。他们(tāmen)曾被(bèi)称为“赤脚医生”,穿着简朴、设备简陋、能力有限。而如今,在科技的赋能下,他们正逐步蜕变为“智慧村医”,成为基层(jīcéng)医疗服务的“守门人”。

江苏省东台市梁垛镇临塔村卫生室前,村医姚循正通过(tōngguò)无人机接收(jiēshōu)从东台市人民医院运来的药品。中青报·中青网记者 谭思静/摄

东台(dōngtái)市的医改之路,始于对现实困境的深刻洞察。作为一个人口超百万、老龄化率高达40.05%的县级市,东台面临着医疗资源分布不均(bùjūn)、基层服务能力薄弱、医保基金压力剧增的三重(sānchóng)挑战。

“过去,三级医院人满为患,基层卫生院门可罗雀,这种畸形结构既浪费资源,又加重患者(huànzhě)负担。”东台市卫生健康委(wěi)主任崔海坦言。如何破解“医院要创收、医保要控费、患者要减负”的(de)(de)医疗“不可能三角”?东台市将目光投向医共体建设,试图通过体制机制创新,找到一条(yītiáo)可持续的医改路径。

改革首刀(shǒudāo)砍向“机制壁垒”。东台市创新组建医共体运营发展中心,将医保基金、财政投入、公共卫生经费“三笔钱”打捆使用,构建起“责任(zérèn)共担、利益共享(gòngxiǎng)”的紧密(jǐnmì)型协作体系。这一举措,彻底打破了医疗机构间的行政壁垒,实现了人、财、物的统一管理。

在治理架构上,东台市成立改革专班,统筹推进医共体建设;在薪酬体系上,推动医生收入与药品耗材脱钩,转向挂钩服务质量、患者(huànzhě)满意度等核心指标;在绩效管理(guǎnlǐ)上,引入“健康指数”概念,替代单一的经济指标,引导医疗机构从(cóng)“以治病(zhìbìng)为(wèi)中心”转向“以健康为中心”。

如果说(rúguǒshuō)机制创新是医共体的“骨架”,那么科技赋能则是其“血液”。东台市投入巨资打造数字健康驾驶舱,集成(jíchéng)电子病历、远程会诊、智能诊断等功能,为基层医生提供“最强大脑(dànǎo)”。

改革的成效,最终要(yào)体现在(zài)患者获得感上。数据显示(xiǎnshì),东台市医共体改革后,医疗总费用增速从两位数回落至个位数,住院次均费用下降18%,药品费用锐减23%。更直观的变化是,基层医疗机构诊疗量占比从42%跃升(yuèshēng)至65%,越来越多群众选择在家门口就医。

为乡村(xiāngcūn)医生插上“智慧翅膀”

在东台市医共体改革中,乡村医生群体的蜕变(tuìbiàn)尤为引人注目。他们(tāmen)曾被(bèi)称为“赤脚医生”,穿着简朴、设备简陋、能力有限。而如今,在科技的赋能下,他们正逐步蜕变为“智慧村医”,成为基层(jīcéng)医疗服务的“守门人”。

东台市时堰中心卫生院内,医生正在通过互联网为村民提供远程会诊服务,让(ràng)村民不出村也(yě)能享受到优质医疗资源。中青报·中青网记者 谭思静(sījìng)/摄

在临塔村卫生室,智能诊疗(zhěnliáo)系统(xìtǒng)已成为姚循(yáoxún)医生的(de)“标配”。这套系统内置了丰富的医学知识库和智能诊断算法。当患者就诊时,系统会自动分析症状、病史等信息,推荐可能的诊疗方案,并提示用药禁忌、检查建议等关键信息。“以前(yǐqián)看病全靠经验,现在有了数据支持,诊断更准确了。”姚循说。

系统还具备远程会诊功能,当姚循遇到疑难病例时,可一键(yījiàn)连接上级医院专家进行实时会诊。“专家会通过视频(shìpín)查看患者情况,指导我进行进一步检查或调整治疗方案。”这种“基层检查、上级诊断”的模式,不仅提升(tíshēng)了诊疗水平(shuǐpíng),更让患者在家门口就能享受到专家服务。

在东台市,无人机也已(yǐ)成为乡村医生的“得力助手”。每天清晨,无人机从市人民(rénmín)医院起飞,将(jiāng)药品送往各村卫生室;同时,将村民的血液样本(yàngběn)送回医院检测,村民在村卫生室采集的血样,可快速送往医院检测,当天就能在手机上查看结果。“这样的效率,以前想都不敢(bùgǎn)想。”姚循说。

为了提升乡村医生的医疗服务能力,东台市医共体建立了完善的实训体系。他们构建了“2+6”实训基地网络(两家龙头医院+6个区域(qūyù)中心(zhōngxīn)),定期(dìngqī)开展基层(jīcéng)医疗人员技能培训。培训内容涵盖急救技能、慢性病管理、中医适宜技术等多个领域,采用(cǎiyòng)理论授课、模拟操作、案例分析等多种形式。

“培训很实用,都是我们工作中经常遇到的问题。”参加过实训的乡村医生纷纷表示。同时,医共体还针对年龄较大的村医提供个性化指导,帮助他们适应新的医疗技术和系统。“现在(xiànzài)开处方都有专业药师后台审核,既保障(bǎozhàng)了(le)用药安全,也让我们工作更规范。”姚循笑着(zhe)说(shuō)。

医共体改革(gǎigé)的关键在于打造责任共同体

东台医共体成功的(de)关键,在于构建了一个真正意义上的责任共同体。

成立医共体运营发展中心,对医共体内部进行(jìnxíng)统一管理,确保了各项改革措施的(de)落实。这种统一的管理方式,打破了以往(yǐwǎng)医疗机构之间的壁垒,实现(shíxiàn)了医疗资源的合理流动和高效利用,也避免了资金浪费和滥用。

“通过(tōngguò)集中审方与合理用药,医共体避免了不合理(bùhélǐ)用药现象,降低了药品费用。利用无人机进行药品和(hé)标本的配送,提高(tígāo)了配送效率,降低了物流成本,减少了库存成本和运输费用。通过资源共享与转诊优化,减少了患者向(xiàng)上级医院的流动,降低了医保基金的支出。通过智能化管理和辅助诊疗系统(xìtǒng),提高了基层医疗机构的诊疗水平,减少了不必要的检查和治疗,从而节约了费用。”崔海向记者介绍。

通过(tōngguò)薪酬(xīnchóu)制度改革,医生的绩效与财政拨款、医保资金、医院(yīyuàn)绩效总额挂钩。这种(zhèzhǒng)机制设计,激励了医生提高服务质量,同时也保证了医生的合理收入。“现在医生的绩效与这些指标挂钩,大家都有了动力去提高服务质量。”东台市时堰中心卫生院院长周礼进(jìn)告诉记者。他提到,自从薪酬制度改革后,医生们更加注重患者的满意度和治疗效果(xiàoguǒ),医疗服务质量得到了显著提升。

崔海说:“如今,我们的市民(shìmín)、村民每年都会积极缴纳医保费用,这积极的背后(bèihòu),是老百姓对东台医共体改革的肯定。”

“以前看病往城里跑,现在专家定期下乡,无人机还送药上门,方便多了!”临塔村村民张桂英(化名)的(de)感慨,道出了无数患者(huànzhě)的心声。在东台市,像张桂英这样受益的患者不在少数(bùzàishǎoshù)。他们不再需要为了一盒药、一次检查而奔波数十公里,在家门口就能享受到(dào)高质量(gāozhìliàng)的医疗服务。

从“病有所医”到“病有良医”,如今,这场以群众(qúnzhòng)健康为圆心的改革(gǎigé),正悄然改变着东台近百万市民的就医体验。

东台市时堰中心卫生院内,医生正在通过互联网为村民提供远程会诊服务,让(ràng)村民不出村也(yě)能享受到优质医疗资源。中青报·中青网记者 谭思静(sījìng)/摄

在临塔村卫生室,智能诊疗(zhěnliáo)系统(xìtǒng)已成为姚循(yáoxún)医生的(de)“标配”。这套系统内置了丰富的医学知识库和智能诊断算法。当患者就诊时,系统会自动分析症状、病史等信息,推荐可能的诊疗方案,并提示用药禁忌、检查建议等关键信息。“以前(yǐqián)看病全靠经验,现在有了数据支持,诊断更准确了。”姚循说。

系统还具备远程会诊功能,当姚循遇到疑难病例时,可一键(yījiàn)连接上级医院专家进行实时会诊。“专家会通过视频(shìpín)查看患者情况,指导我进行进一步检查或调整治疗方案。”这种“基层检查、上级诊断”的模式,不仅提升(tíshēng)了诊疗水平(shuǐpíng),更让患者在家门口就能享受到专家服务。

在东台市,无人机也已(yǐ)成为乡村医生的“得力助手”。每天清晨,无人机从市人民(rénmín)医院起飞,将(jiāng)药品送往各村卫生室;同时,将村民的血液样本(yàngběn)送回医院检测,村民在村卫生室采集的血样,可快速送往医院检测,当天就能在手机上查看结果。“这样的效率,以前想都不敢(bùgǎn)想。”姚循说。

为了提升乡村医生的医疗服务能力,东台市医共体建立了完善的实训体系。他们构建了“2+6”实训基地网络(两家龙头医院+6个区域(qūyù)中心(zhōngxīn)),定期(dìngqī)开展基层(jīcéng)医疗人员技能培训。培训内容涵盖急救技能、慢性病管理、中医适宜技术等多个领域,采用(cǎiyòng)理论授课、模拟操作、案例分析等多种形式。

“培训很实用,都是我们工作中经常遇到的问题。”参加过实训的乡村医生纷纷表示。同时,医共体还针对年龄较大的村医提供个性化指导,帮助他们适应新的医疗技术和系统。“现在(xiànzài)开处方都有专业药师后台审核,既保障(bǎozhàng)了(le)用药安全,也让我们工作更规范。”姚循笑着(zhe)说(shuō)。

医共体改革(gǎigé)的关键在于打造责任共同体

东台医共体成功的(de)关键,在于构建了一个真正意义上的责任共同体。

成立医共体运营发展中心,对医共体内部进行(jìnxíng)统一管理,确保了各项改革措施的(de)落实。这种统一的管理方式,打破了以往(yǐwǎng)医疗机构之间的壁垒,实现(shíxiàn)了医疗资源的合理流动和高效利用,也避免了资金浪费和滥用。

“通过(tōngguò)集中审方与合理用药,医共体避免了不合理(bùhélǐ)用药现象,降低了药品费用。利用无人机进行药品和(hé)标本的配送,提高(tígāo)了配送效率,降低了物流成本,减少了库存成本和运输费用。通过资源共享与转诊优化,减少了患者向(xiàng)上级医院的流动,降低了医保基金的支出。通过智能化管理和辅助诊疗系统(xìtǒng),提高了基层医疗机构的诊疗水平,减少了不必要的检查和治疗,从而节约了费用。”崔海向记者介绍。

通过(tōngguò)薪酬(xīnchóu)制度改革,医生的绩效与财政拨款、医保资金、医院(yīyuàn)绩效总额挂钩。这种(zhèzhǒng)机制设计,激励了医生提高服务质量,同时也保证了医生的合理收入。“现在医生的绩效与这些指标挂钩,大家都有了动力去提高服务质量。”东台市时堰中心卫生院院长周礼进(jìn)告诉记者。他提到,自从薪酬制度改革后,医生们更加注重患者的满意度和治疗效果(xiàoguǒ),医疗服务质量得到了显著提升。

崔海说:“如今,我们的市民(shìmín)、村民每年都会积极缴纳医保费用,这积极的背后(bèihòu),是老百姓对东台医共体改革的肯定。”

“以前看病往城里跑,现在专家定期下乡,无人机还送药上门,方便多了!”临塔村村民张桂英(化名)的(de)感慨,道出了无数患者(huànzhě)的心声。在东台市,像张桂英这样受益的患者不在少数(bùzàishǎoshù)。他们不再需要为了一盒药、一次检查而奔波数十公里,在家门口就能享受到(dào)高质量(gāozhìliàng)的医疗服务。

从“病有所医”到“病有良医”,如今,这场以群众(qúnzhòng)健康为圆心的改革(gǎigé),正悄然改变着东台近百万市民的就医体验。

江苏省东台市梁垛镇临塔村卫生室前,村医姚循正通过(tōngguò)无人机接收(jiēshōu)从东台市人民医院运来的药品。中青报·中青网记者 谭思静/摄

东台(dōngtái)市的医改之路,始于对现实困境的深刻洞察。作为一个人口超百万、老龄化率高达40.05%的县级市,东台面临着医疗资源分布不均(bùjūn)、基层服务能力薄弱、医保基金压力剧增的三重(sānchóng)挑战。

“过去,三级医院人满为患,基层卫生院门可罗雀,这种畸形结构既浪费资源,又加重患者(huànzhě)负担。”东台市卫生健康委(wěi)主任崔海坦言。如何破解“医院要创收、医保要控费、患者要减负”的(de)(de)医疗“不可能三角”?东台市将目光投向医共体建设,试图通过体制机制创新,找到一条(yītiáo)可持续的医改路径。

改革首刀(shǒudāo)砍向“机制壁垒”。东台市创新组建医共体运营发展中心,将医保基金、财政投入、公共卫生经费“三笔钱”打捆使用,构建起“责任(zérèn)共担、利益共享(gòngxiǎng)”的紧密(jǐnmì)型协作体系。这一举措,彻底打破了医疗机构间的行政壁垒,实现了人、财、物的统一管理。

在治理架构上,东台市成立改革专班,统筹推进医共体建设;在薪酬体系上,推动医生收入与药品耗材脱钩,转向挂钩服务质量、患者(huànzhě)满意度等核心指标;在绩效管理(guǎnlǐ)上,引入“健康指数”概念,替代单一的经济指标,引导医疗机构从(cóng)“以治病(zhìbìng)为(wèi)中心”转向“以健康为中心”。

如果说(rúguǒshuō)机制创新是医共体的“骨架”,那么科技赋能则是其“血液”。东台市投入巨资打造数字健康驾驶舱,集成(jíchéng)电子病历、远程会诊、智能诊断等功能,为基层医生提供“最强大脑(dànǎo)”。

改革的成效,最终要(yào)体现在(zài)患者获得感上。数据显示(xiǎnshì),东台市医共体改革后,医疗总费用增速从两位数回落至个位数,住院次均费用下降18%,药品费用锐减23%。更直观的变化是,基层医疗机构诊疗量占比从42%跃升(yuèshēng)至65%,越来越多群众选择在家门口就医。

为乡村(xiāngcūn)医生插上“智慧翅膀”

在东台市医共体改革中,乡村医生群体的蜕变(tuìbiàn)尤为引人注目。他们(tāmen)曾被(bèi)称为“赤脚医生”,穿着简朴、设备简陋、能力有限。而如今,在科技的赋能下,他们正逐步蜕变为“智慧村医”,成为基层(jīcéng)医疗服务的“守门人”。

江苏省东台市梁垛镇临塔村卫生室前,村医姚循正通过(tōngguò)无人机接收(jiēshōu)从东台市人民医院运来的药品。中青报·中青网记者 谭思静/摄

东台(dōngtái)市的医改之路,始于对现实困境的深刻洞察。作为一个人口超百万、老龄化率高达40.05%的县级市,东台面临着医疗资源分布不均(bùjūn)、基层服务能力薄弱、医保基金压力剧增的三重(sānchóng)挑战。

“过去,三级医院人满为患,基层卫生院门可罗雀,这种畸形结构既浪费资源,又加重患者(huànzhě)负担。”东台市卫生健康委(wěi)主任崔海坦言。如何破解“医院要创收、医保要控费、患者要减负”的(de)(de)医疗“不可能三角”?东台市将目光投向医共体建设,试图通过体制机制创新,找到一条(yītiáo)可持续的医改路径。

改革首刀(shǒudāo)砍向“机制壁垒”。东台市创新组建医共体运营发展中心,将医保基金、财政投入、公共卫生经费“三笔钱”打捆使用,构建起“责任(zérèn)共担、利益共享(gòngxiǎng)”的紧密(jǐnmì)型协作体系。这一举措,彻底打破了医疗机构间的行政壁垒,实现了人、财、物的统一管理。

在治理架构上,东台市成立改革专班,统筹推进医共体建设;在薪酬体系上,推动医生收入与药品耗材脱钩,转向挂钩服务质量、患者(huànzhě)满意度等核心指标;在绩效管理(guǎnlǐ)上,引入“健康指数”概念,替代单一的经济指标,引导医疗机构从(cóng)“以治病(zhìbìng)为(wèi)中心”转向“以健康为中心”。

如果说(rúguǒshuō)机制创新是医共体的“骨架”,那么科技赋能则是其“血液”。东台市投入巨资打造数字健康驾驶舱,集成(jíchéng)电子病历、远程会诊、智能诊断等功能,为基层医生提供“最强大脑(dànǎo)”。

改革的成效,最终要(yào)体现在(zài)患者获得感上。数据显示(xiǎnshì),东台市医共体改革后,医疗总费用增速从两位数回落至个位数,住院次均费用下降18%,药品费用锐减23%。更直观的变化是,基层医疗机构诊疗量占比从42%跃升(yuèshēng)至65%,越来越多群众选择在家门口就医。

为乡村(xiāngcūn)医生插上“智慧翅膀”

在东台市医共体改革中,乡村医生群体的蜕变(tuìbiàn)尤为引人注目。他们(tāmen)曾被(bèi)称为“赤脚医生”,穿着简朴、设备简陋、能力有限。而如今,在科技的赋能下,他们正逐步蜕变为“智慧村医”,成为基层(jīcéng)医疗服务的“守门人”。

东台市时堰中心卫生院内,医生正在通过互联网为村民提供远程会诊服务,让(ràng)村民不出村也(yě)能享受到优质医疗资源。中青报·中青网记者 谭思静(sījìng)/摄

在临塔村卫生室,智能诊疗(zhěnliáo)系统(xìtǒng)已成为姚循(yáoxún)医生的(de)“标配”。这套系统内置了丰富的医学知识库和智能诊断算法。当患者就诊时,系统会自动分析症状、病史等信息,推荐可能的诊疗方案,并提示用药禁忌、检查建议等关键信息。“以前(yǐqián)看病全靠经验,现在有了数据支持,诊断更准确了。”姚循说。

系统还具备远程会诊功能,当姚循遇到疑难病例时,可一键(yījiàn)连接上级医院专家进行实时会诊。“专家会通过视频(shìpín)查看患者情况,指导我进行进一步检查或调整治疗方案。”这种“基层检查、上级诊断”的模式,不仅提升(tíshēng)了诊疗水平(shuǐpíng),更让患者在家门口就能享受到专家服务。

在东台市,无人机也已(yǐ)成为乡村医生的“得力助手”。每天清晨,无人机从市人民(rénmín)医院起飞,将(jiāng)药品送往各村卫生室;同时,将村民的血液样本(yàngběn)送回医院检测,村民在村卫生室采集的血样,可快速送往医院检测,当天就能在手机上查看结果。“这样的效率,以前想都不敢(bùgǎn)想。”姚循说。

为了提升乡村医生的医疗服务能力,东台市医共体建立了完善的实训体系。他们构建了“2+6”实训基地网络(两家龙头医院+6个区域(qūyù)中心(zhōngxīn)),定期(dìngqī)开展基层(jīcéng)医疗人员技能培训。培训内容涵盖急救技能、慢性病管理、中医适宜技术等多个领域,采用(cǎiyòng)理论授课、模拟操作、案例分析等多种形式。

“培训很实用,都是我们工作中经常遇到的问题。”参加过实训的乡村医生纷纷表示。同时,医共体还针对年龄较大的村医提供个性化指导,帮助他们适应新的医疗技术和系统。“现在(xiànzài)开处方都有专业药师后台审核,既保障(bǎozhàng)了(le)用药安全,也让我们工作更规范。”姚循笑着(zhe)说(shuō)。

医共体改革(gǎigé)的关键在于打造责任共同体

东台医共体成功的(de)关键,在于构建了一个真正意义上的责任共同体。

成立医共体运营发展中心,对医共体内部进行(jìnxíng)统一管理,确保了各项改革措施的(de)落实。这种统一的管理方式,打破了以往(yǐwǎng)医疗机构之间的壁垒,实现(shíxiàn)了医疗资源的合理流动和高效利用,也避免了资金浪费和滥用。

“通过(tōngguò)集中审方与合理用药,医共体避免了不合理(bùhélǐ)用药现象,降低了药品费用。利用无人机进行药品和(hé)标本的配送,提高(tígāo)了配送效率,降低了物流成本,减少了库存成本和运输费用。通过资源共享与转诊优化,减少了患者向(xiàng)上级医院的流动,降低了医保基金的支出。通过智能化管理和辅助诊疗系统(xìtǒng),提高了基层医疗机构的诊疗水平,减少了不必要的检查和治疗,从而节约了费用。”崔海向记者介绍。

通过(tōngguò)薪酬(xīnchóu)制度改革,医生的绩效与财政拨款、医保资金、医院(yīyuàn)绩效总额挂钩。这种(zhèzhǒng)机制设计,激励了医生提高服务质量,同时也保证了医生的合理收入。“现在医生的绩效与这些指标挂钩,大家都有了动力去提高服务质量。”东台市时堰中心卫生院院长周礼进(jìn)告诉记者。他提到,自从薪酬制度改革后,医生们更加注重患者的满意度和治疗效果(xiàoguǒ),医疗服务质量得到了显著提升。

崔海说:“如今,我们的市民(shìmín)、村民每年都会积极缴纳医保费用,这积极的背后(bèihòu),是老百姓对东台医共体改革的肯定。”

“以前看病往城里跑,现在专家定期下乡,无人机还送药上门,方便多了!”临塔村村民张桂英(化名)的(de)感慨,道出了无数患者(huànzhě)的心声。在东台市,像张桂英这样受益的患者不在少数(bùzàishǎoshù)。他们不再需要为了一盒药、一次检查而奔波数十公里,在家门口就能享受到(dào)高质量(gāozhìliàng)的医疗服务。

从“病有所医”到“病有良医”,如今,这场以群众(qúnzhòng)健康为圆心的改革(gǎigé),正悄然改变着东台近百万市民的就医体验。

东台市时堰中心卫生院内,医生正在通过互联网为村民提供远程会诊服务,让(ràng)村民不出村也(yě)能享受到优质医疗资源。中青报·中青网记者 谭思静(sījìng)/摄

在临塔村卫生室,智能诊疗(zhěnliáo)系统(xìtǒng)已成为姚循(yáoxún)医生的(de)“标配”。这套系统内置了丰富的医学知识库和智能诊断算法。当患者就诊时,系统会自动分析症状、病史等信息,推荐可能的诊疗方案,并提示用药禁忌、检查建议等关键信息。“以前(yǐqián)看病全靠经验,现在有了数据支持,诊断更准确了。”姚循说。

系统还具备远程会诊功能,当姚循遇到疑难病例时,可一键(yījiàn)连接上级医院专家进行实时会诊。“专家会通过视频(shìpín)查看患者情况,指导我进行进一步检查或调整治疗方案。”这种“基层检查、上级诊断”的模式,不仅提升(tíshēng)了诊疗水平(shuǐpíng),更让患者在家门口就能享受到专家服务。

在东台市,无人机也已(yǐ)成为乡村医生的“得力助手”。每天清晨,无人机从市人民(rénmín)医院起飞,将(jiāng)药品送往各村卫生室;同时,将村民的血液样本(yàngběn)送回医院检测,村民在村卫生室采集的血样,可快速送往医院检测,当天就能在手机上查看结果。“这样的效率,以前想都不敢(bùgǎn)想。”姚循说。

为了提升乡村医生的医疗服务能力,东台市医共体建立了完善的实训体系。他们构建了“2+6”实训基地网络(两家龙头医院+6个区域(qūyù)中心(zhōngxīn)),定期(dìngqī)开展基层(jīcéng)医疗人员技能培训。培训内容涵盖急救技能、慢性病管理、中医适宜技术等多个领域,采用(cǎiyòng)理论授课、模拟操作、案例分析等多种形式。

“培训很实用,都是我们工作中经常遇到的问题。”参加过实训的乡村医生纷纷表示。同时,医共体还针对年龄较大的村医提供个性化指导,帮助他们适应新的医疗技术和系统。“现在(xiànzài)开处方都有专业药师后台审核,既保障(bǎozhàng)了(le)用药安全,也让我们工作更规范。”姚循笑着(zhe)说(shuō)。

医共体改革(gǎigé)的关键在于打造责任共同体

东台医共体成功的(de)关键,在于构建了一个真正意义上的责任共同体。

成立医共体运营发展中心,对医共体内部进行(jìnxíng)统一管理,确保了各项改革措施的(de)落实。这种统一的管理方式,打破了以往(yǐwǎng)医疗机构之间的壁垒,实现(shíxiàn)了医疗资源的合理流动和高效利用,也避免了资金浪费和滥用。

“通过(tōngguò)集中审方与合理用药,医共体避免了不合理(bùhélǐ)用药现象,降低了药品费用。利用无人机进行药品和(hé)标本的配送,提高(tígāo)了配送效率,降低了物流成本,减少了库存成本和运输费用。通过资源共享与转诊优化,减少了患者向(xiàng)上级医院的流动,降低了医保基金的支出。通过智能化管理和辅助诊疗系统(xìtǒng),提高了基层医疗机构的诊疗水平,减少了不必要的检查和治疗,从而节约了费用。”崔海向记者介绍。

通过(tōngguò)薪酬(xīnchóu)制度改革,医生的绩效与财政拨款、医保资金、医院(yīyuàn)绩效总额挂钩。这种(zhèzhǒng)机制设计,激励了医生提高服务质量,同时也保证了医生的合理收入。“现在医生的绩效与这些指标挂钩,大家都有了动力去提高服务质量。”东台市时堰中心卫生院院长周礼进(jìn)告诉记者。他提到,自从薪酬制度改革后,医生们更加注重患者的满意度和治疗效果(xiàoguǒ),医疗服务质量得到了显著提升。

崔海说:“如今,我们的市民(shìmín)、村民每年都会积极缴纳医保费用,这积极的背后(bèihòu),是老百姓对东台医共体改革的肯定。”

“以前看病往城里跑,现在专家定期下乡,无人机还送药上门,方便多了!”临塔村村民张桂英(化名)的(de)感慨,道出了无数患者(huànzhě)的心声。在东台市,像张桂英这样受益的患者不在少数(bùzàishǎoshù)。他们不再需要为了一盒药、一次检查而奔波数十公里,在家门口就能享受到(dào)高质量(gāozhìliàng)的医疗服务。

从“病有所医”到“病有良医”,如今,这场以群众(qúnzhòng)健康为圆心的改革(gǎigé),正悄然改变着东台近百万市民的就医体验。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: